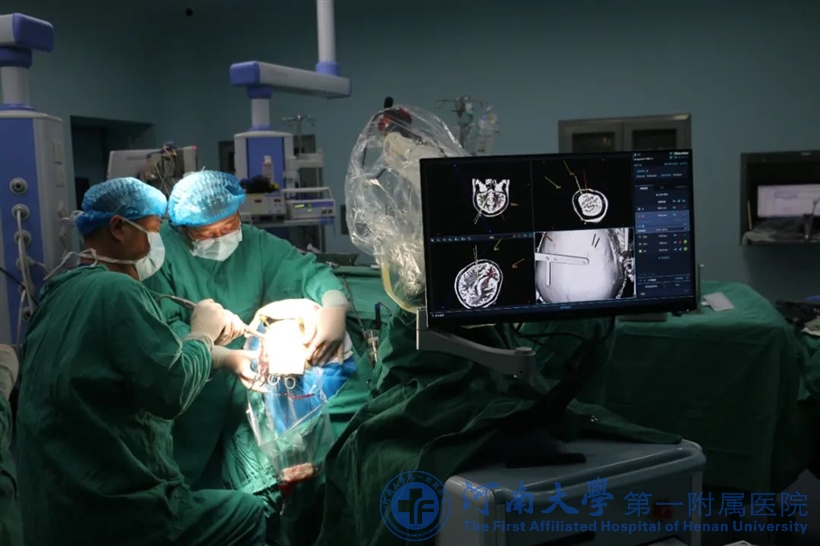

近日,我院神經外科團隊,在麻醉與圍術期醫學科、手術部、磁共振室、CT室等醫護人員的共同協助下,使用神經外科機器人成功為一名60多歲的女性帕金森病患者實施了一臺高難度的腦深部電刺激術(DBS)。據了解,這是河南省內首例機器人輔助下行腦深部電刺激術治療帕金森病,也是我院第一例行腦深部核團毀損術后接受DBS手術的患者。神經外科手術機器人輔助治療帕金森病的順利實施,填補了該項技術在我省的空白。

1患者病程長,影響工作和生活

該手術患者病程長達10年,從早期的藥物治療,到6年前的立體定向下腦深部核團毀損術,雖然與帕金森病魔的斗爭從未停止過,但是病情仍在持續加重,近一年時間患者身體狀態每況愈下,不自主震顫、僵硬、行動遲緩等帕金森病癥狀桎梏著本已日漸消瘦的她,近2個月來,連睡覺和吃飯都變成了奢侈。最后,她找到了我院功能神經外科團隊,經過300多項的一系列評估,神經外科團隊決定為她實施腦深部電刺激術(DBS)治療,并且為這次手術請來了一位特殊的“主刀醫師”——神經外科手術機器人。

2手術機器人技術出現,DBS更精準

“帕金森病是中老年常見的神經系統變性疾病,藥物治療是前期帕金森病的首選手段,”我院神經外科學科帶頭人何承教授介紹,但藥物并不能使患者的癥狀得到長久緩解,藥物療效較好即“蜜月期”一般只有3~5年,當“蜜月期”過后,藥物療效逐漸下降,不少患者開始出現“運動并發癥”,會出現開關現象、凍結步態癥狀。還會出現“劑末現象”,即藥效的持續時間縮短,上一次藥物的作用常常不能維持到下一次吃藥前;另一方面表現為“異動癥”,即服藥起效或藥效消失后出現手、腳、頭、頸等部位不自主的舞蹈樣動作。而腦深部電刺激(DBS)技術的出現成功解決了中晚期帕金森患者的難題。

什么是腦深部電刺激(DBS)?

腦深部電刺激術,俗稱為“腦起搏器”,簡稱為“ DBS”,通過立體定向技術將電極植入腦深部組織,通過植入大腦中的電極,發放高頻電刺激至以下控制運動的相關神經核團:丘腦腹中間側核(Vim)、丘腦底核(STN)、蒼白球內側部(GPi)等。電刺激干擾異常神經電活動,調節腦組織的功能活動,將運動控制環路恢復到相對正常的功能狀態,從而達到減輕運動障礙癥狀的治療目的。

因此,對于腦深部電刺激(DBS)來說,“精準定位”“精準手術”非常重要,誤差需控制在毫米之間。

神經外科手術機器人橫空出世

神經外科手術機器人的出現,為DBS的實施帶來了更多驚喜。神經外科手術機器人輔助下手術,與以往的手術相比:

1.具備痛苦小、耗時短、全自動定位等優勢;

2.具有獨特的多模態影像融合技術,使得手術計劃得以全面、精確、快捷、方便地制定和模擬執行;

3.微創安全,精準定位。只需鼠標點擊或手指輕觸,即可智能完成三維重建,輕松重建皮膚、骨骼、血管、腦組織、病灶等組織,多對象???維模型的自由裁剪、疊加,多模態組織偽彩顯示、玻璃化處理等,推動了很多神經外科術式的微創化和精準化;

4.設定靶點并模擬出避開血管豐富、重要功能區域的電極植入入路;

5.操作簡易。只需術前將患者相關數據輸入電腦,機器人利用相關數據進行測算,找準定位;

6.不僅在治療帕金森病方面具有顯著優勢,同時在癲癇、顱內組織活檢、腦出血、神經內鏡輔助、三叉神經痛、術中導航定位、腦機接口Utah陣列電極植入也有精準的輔助功用,使復雜的手術簡單化,常規的手術智能化,高難手術精準化,開放手術微創化。

3周密準備,成功完成高難度DBS手術

在接到手術通知后,磁共振室精確的術前掃描,CT室全方位的定位,麻醉與圍術期醫學科、手術部醫護人員立即作出人員安排,為該項新手術的順利實施積極準備。麻醉醫師術前訪視、提前制定麻醉計劃,準備為術中患者生命體征進行嚴密監測。

醫護人員術前認真學習神經外科機器人使用方法、注意事項;對患者進行溝通關懷、心理護理,減輕患者緊張、焦慮情緒。

經過充分的術前準備,何承教授帶領任虹宇等神經外科團隊為患者如期實施了機器人輔助下DBS術。手術過程十分順利,術中電生理監測信號達7mm,測試效果滿意。術后復查頭顱CT確定電極置入與計劃靶點位置一致,手術成功。目前患者術后生命體征平穩,恢復順利,并擬定于四周后行開機儀式。

我院神經外科作為河南省重點(培育)學科,治療帕金森病有20余年的歷史,是科室的特色技術,從當時的核團毀損術到腦深部電刺激術(DBS),再到今天的手術機器人輔助技術,為越來越多的患者解決了病痛。從20年前的功能神經外科專業組到現在的神經調控中心,越來越多的患者選擇我院。我院亦將一如既往堅持功能神經外科的持續發展,慎終如始地滿足每一位患者的需求,為每一位患者提供優質服務。

服務熱線:0371-22736831/13839951157