早上剛到醫院,護士長告訴我:“之前50床57歲患者常先生為表感謝給你送錦旗來了.....”事情的起因是這樣的,常先生平時身體挺好,最近食欲欠佳,隨來我院做胃鏡檢查,當時我觀察其胃萎縮伴腸化生,給予組織活檢,提示:高級別上皮內瘤變。

常先生拿到報告后,并且在網上搜索了關于高級別上皮內瘤變的相關知識,他與其家屬特別緊張,找到我問:“董醫生,你看一下我的病理結果,我是不是得癌癥了,要不要做手術呀?”我給常先生及其家屬詳細講解了關于高級別上皮內瘤變的知識及最佳治療方案,常先生仍然半信半疑,并多處打聽關于這個疾病的最佳治療方案,最終還是選擇回到我院,接受我給他制定的內鏡下黏膜剝離術(ESD)方案。完善術前準備后,科室主任楊文義通過超級微創,為其完整剝離病變,術后病理提示:黏膜內癌,四側切緣及底切緣干凈。“小”內鏡解決了胃早癌這個大問題。常先生為我們的“早發現,并徹底解決了其腫瘤”表示感謝。

今天我們就簡單、明了、科學的聊聊關于癌前病變的事兒。

正常細胞從增生開始到完全癌變,是一個極其漫長的過程。當發現細胞出現異常增生時,它就可能具備了癌變的前兆,如果再繼續發展就有可能發展為癌,這個過程叫癌前病變。

簡單來說:

1、癌前病變并不是癌,只是一個病理學名詞,不是一種病名;

2、癌前病變大多數不會演變成癌,僅僅是其中少部分可能演變成癌癥;

3、許多癌前病變可以通過改善生活習慣、對癥治療等可以達到維持現狀、甚至能夠逆轉;

即使出現了進展,通過及時的復查發現,也能在癌變前進行手術根治。

我們做胃鏡時,常提到的幾種疾病:粘膜白斑、胃腸道息肉、慢性萎縮性胃炎、腸化、胃潰瘍、幽門螺桿菌感染、異型增生等。我們對其一一解釋。

1.食管粘膜白斑:

食管粘膜角化過度,出現白色斑塊狀變化,稱為食管粘膜白斑。

只有在病理上發生角化不良和不典型增生改變,屬癌前病變,有報道其惡變率小于5%。

多見于40歲以上男性,主要是局部刺激(如吸煙、飲酒和刺激性食物等)和某種營養物質缺乏引起一般無明顯自覺癥狀,有時會覺得咽喉不適或者進食哽噎感,對于熱和刺激性食物特別敏感。

一般不需特殊治療,但應祛除病因,包括戒除煙、酒、酸、辣等嗜好。預后良好,但要定期復查胃鏡,發現白斑迅速擴大、表面粗糙、增厚、皸裂、破潰、硬結,出現胸骨后疼痛時,應取活檢排除癌變。

病變擴大者,尤其發生異型增生者,可在內鏡下行局部切除或電灼治療。

2.胃腸道息肉:

胃腸道息肉大致可分為良性和腫瘤性兩類。

前者一般不會惡變,后者則有惡變可能,屬于真正的癌前病變,一旦發現必須予以切除。

腫瘤性的息肉就是“腺瘤性息肉”,包括有三類:

管狀腺瘤:起源于直腸或結腸的良性息肉被稱為腺瘤,可進展成為癌變腫瘤。腺瘤十分常見,尤其是在50歲之后。形狀為圓形或橢圓形,表面光滑或有分葉,大小不一,直徑多<1cm,80%有蒂。此類息肉10年癌變率約1~5%。

絨毛狀腺瘤:較少見,多為單發。以直腸最常見,其次為乙狀結腸。此類息肉癌變率較高,10年癌變率達30~70%。

混合狀腺瘤:這類癌變率介于管狀腺瘤與絨毛狀腺瘤之間,癌變率達23%。

一般來說,直徑較大的息肉癌變的可能性越大,數量越多,癌變機會越大。

3.慢性萎縮性胃炎與腸化:

慢性萎縮性胃炎是慢性胃炎的一種類型,呈局限性或廣泛性的胃粘膜固有腺萎縮(數量減少,功能減低),常伴腸上皮化生、異型增生、炎癥等。

簡單說,就是因為多種原因,胃粘膜變薄、分泌消化液的腺體減少了,并不是整個胃萎縮變小了。

本病在55歲以上人群中非常普遍,檢出率大于50%,不必太擔心,就是人年紀大了之后,都會或多或少出現這種情況。

世界衛生組織將慢性萎縮性胃炎列為胃癌的癌前疾病,但不是癌前病變,真正的癌前病變是發生不典型增生之后。

據報道萎縮性胃炎每年的癌變率為0.5-1%,伴腸上皮化生或不典型增生時,發生胃癌的危險性增加。

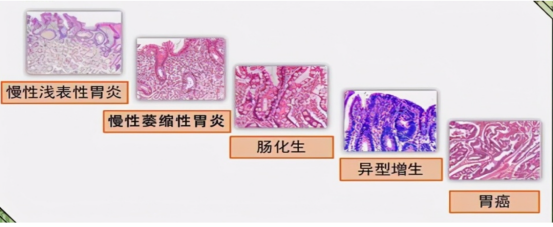

按照Correa提出的腸型胃癌的發生模式,除惡性程度較高的印戒細胞癌以外,大部分胃癌是經正常胃——淺表——萎縮——腸化——異型增生——胃癌循序漸進發展的模式,所以在絕大部分情況下,腸化要比萎縮風險大。

關于萎縮性胃炎的治療:

1.慢性萎縮性胃炎多有幽門螺旋桿菌感染引起,首先需祛除病因,根除幽門螺桿菌,可部分逆轉胃黏膜萎縮,阻滯胃癌進程,

2.而某些維生素(如維生素c、b12等)和微量元素硒可能降低胃癌發生的危險性,

3.對于部分體內低葉酸水平者,適量補充葉酸可改善萎縮和腸化的組織學改變;

4.中醫診療共識意見中提出中成藥如胃復春、摩羅丹等也可主治萎縮性胃炎。

5.對于伴有腸化生的輕、中度萎縮性胃炎可每2~3年復查胃鏡;累及全胃的重度萎縮和腸化者建議每1~2年復查高清內鏡。

4.幽門螺桿菌感染:

確切地說,幽門螺桿菌僅僅是一種致病因子,它與胃炎、潰瘍、胃癌關系密切;是眾多致癌因素中最為重要的一個。

大約只有不到1%的感染者,不加治療可能會最終罹患胃癌;

反之,由于胃癌還有很多因素,不感染的人也不一定終身不會得癌。

根據今年的國家共識,18-40歲前根除幽門螺桿菌是最佳時期,能最大程度上預防胃癌!

因此,一旦感染了幽門螺桿菌,只要沒有抗衡因素,都建議立即根除。

5.胃潰瘍:

巨大多數的胃潰瘍是良性疾病,經過規范治療4-8周即可痊愈;

即使是良性的胃潰瘍,如果不規范治療,導致遷延不愈、反復發作,潰瘍在反反復復的修復、損傷的過程中,會出現不典型增生,這時候就算是“癌前病變”;

需要注意的是,潰瘍型胃癌,和胃潰瘍的內鏡特征很難區別,

但這種“潰瘍”,其實并不是潰瘍,其實一開始就是癌,只是長得有點像胃潰瘍而已;

還有一種情況,那就是潰瘍與癌同時存在,究竟是先有蛋還是先有雞并不重要,重要的是:

胃潰瘍必須要取檢化驗,以明確性質,才好制定正確的治療方案,不會放過胃癌!

再一個,十二指腸潰瘍一般認為不會癌變。

6、最重要的癌前病變:不典型增生

胃上皮異型增生又稱不典型增生、上皮內瘤變, 是指胃黏膜的結構和上皮偏離了正常狀態,形態學上表現為細胞的異型性和腺體結構的紊亂。

研究表明異型增生是重要的癌前病變,是正常胃粘膜轉化為胃癌之前的最后一個步驟。

分為輕、中、重3類或低級別和高級別上皮內瘤變2類。

而高級別上皮內瘤變在日本稱之為原位癌,需要手術處理。

它與胃癌的發生密切相關,胃鏡隨訪研究發現:

輕度異型增生的癌變率為2.53%,中度為4~8%,重度為10~83%。

現按2級分級系統,低級別發展為胃癌的可能性為9%,高級別為74%。

異型增生被視為腸型胃癌早期診斷、早期防治的一個關鍵環節,胃癌前病變演變至胃癌需要一個相對較長的過程,如能對其進行積極的隨訪監測,并進行有效干預,阻斷其向胃癌發展,將顯著降低胃癌的發生率和死亡率。

通過上述內容我們可以得出:

1、真正的癌前病變:大腸腸化、巴雷特食管、各種異型增生、腺瘤性息肉,

要積極治療、定期復查,必要時內鏡下切除;

腺瘤性息肉一經發現“格殺勿論”,并定期復查;

2、對于萎縮性胃炎、食管粘膜白斑、炎癥性腸病、胃潰瘍、幽門螺桿菌、慢性食管炎、等要積極規范治療,并定期復查;

3、小腸腸化、輕度萎縮、良性息肉,沒有癥狀的不必要治療,定期復查即可。不必憂心忡忡。

4、相信醫生,不要相信網絡。

參考文獻: