近日,我院消化病科內鏡團隊巧施妙手,運用雙氣囊小腸鏡技術成功從一男子小腸內取出3.5cm的鋒利刀片,為其解除了生命危險。雙氣囊小腸鏡的開展,填補了豫東地區的技術空白,標志著我院消化內鏡技術又上新臺階。

時間回到那一天上午10點,副主任醫師閆春曉正在內鏡中心忙碌著,突然接到在門診坐診的副主任醫師譚莉霞的電話:“門診接診了一位吞服刀片的急診患者。”

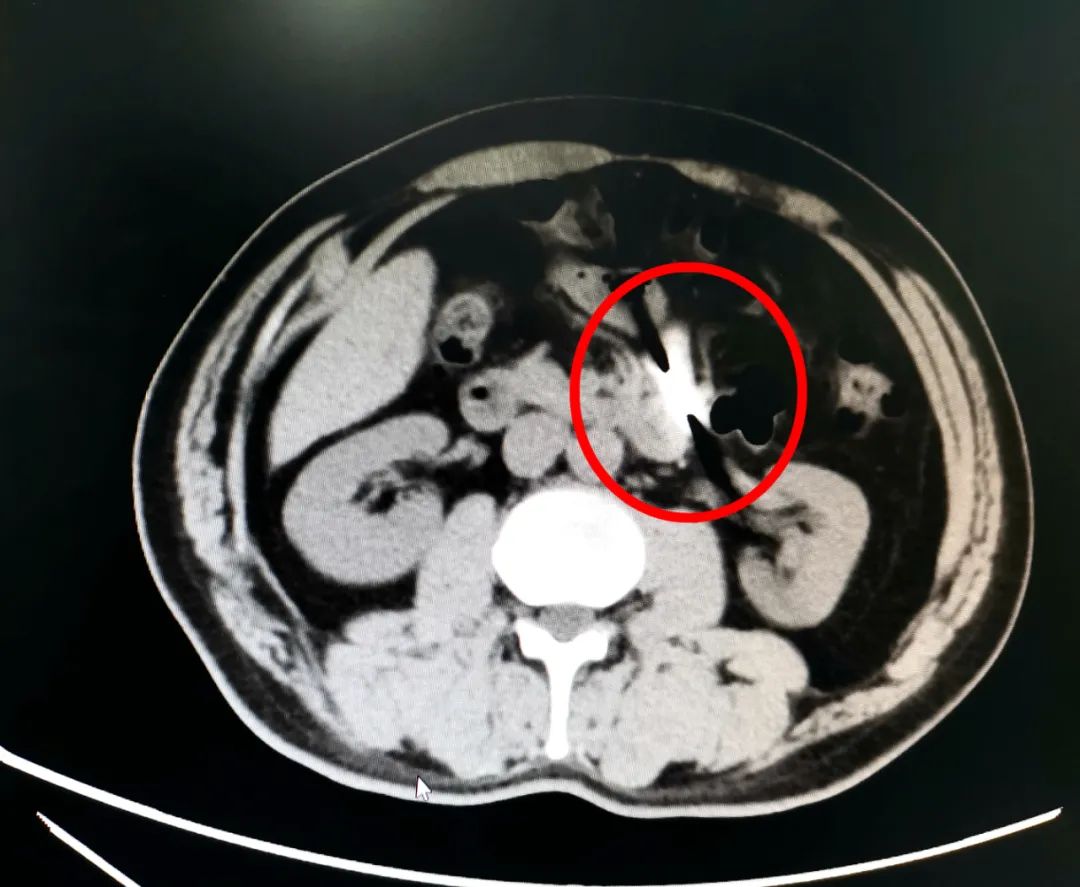

閆春曉詳細了解了患者的情況,患者當日清晨空腹吞服了一枚刀片,被家屬發現后急來我院就診。鑒于患者情況緊急,醫院為其開通綠色通道。為其行腹部CT檢查提示:十二指腸升部近屈氏韌帶處有金屬異物。家屬表示患者吞服的刀片較為鋒利,急迫要求盡快并盡可能采取微創的方式取出患者腸內的刀片。

考慮到患者情況緊急,刀片在小腸,隨時可能發生刀片劃傷消化道引起消化道大出血或穿孔情況,該手術難度大,風險高,且需要應用小腸鏡技術來取出異物,否則患者可能要面臨外科手術。閆春曉為患者緊急完善術前檢查,評估患者病情后建議急診行小腸鏡下異物取出術。

在韓大正教授和科室主任楊文義的指導下,閆春曉和護士張靜協助操作雙氣囊小腸鏡,在空腸中下段發現了刀片樣異物,借助透明帽的保護,經過半個小時的努力,成功取出一枚長約3.5cm的鋒利刀片,手術過程順利,術中未發生明顯消化道出血及劃傷。

閆春曉介紹,我們平時所說的腸鏡檢查指的是結腸鏡檢查,而結腸鏡對小腸病變鞭長莫及,小腸鏡檢查主要是針對小腸病變,鏡身較結腸鏡更細、更長、更軟,在外套管及氣囊輔助下可以向小腸內走的更深遠。

有人會問診斷小腸疾病也可以做小腸CT成像,如果CT檢查不清楚,膠囊內鏡檢查也可以直接觀察小腸病變進行診斷,為什么還需要做小腸鏡呢?

閆春曉說,因為小腸鏡可以使小腸病變更加清晰、可視,比膠囊內鏡操控性更好,可以觀察得更加全面、仔細,還可以對病變進行精準活檢送病理檢查。另外,小腸鏡檢查在進行疾病診斷的同時,還可以進行內鏡下治療,而且具有可重復性,避免了短腸綜合征的風險。據相關研究提示,雙氣囊小腸鏡比單氣囊小腸鏡具有插鏡更深、對接成功率更高的優勢。

小腸鏡診治技術的適應癥包括:

1.潛在小腸出血(及不明原因缺鐵性貧血);

2.疑似克羅恩病;

3.不明原因腹瀉或蛋白丟失;

4.疑似吸收不良綜合征(如乳糜瀉等);

5.疑似小腸腫瘤或增殖性病變;

6.不明原因小腸梗阻;

7.外科腸道手術后異常情況(如出血、梗阻等);

8.臨床相關檢查提示小腸存在器質性病變可能;

9.已確診的小腸病變(如克羅恩病、息肉、血管畸形等)治療后復查;

10.小腸疾病的治療: 如小腸息肉切除術、小腸異物(如膠囊內鏡等)取出術、小腸血管病變治療術、小腸狹窄擴張術等;

11.困難結腸鏡無法完成的全結腸檢查;

12.手術后消化道解剖結構改變常導致十二指腸鏡無法完成的ERCP。

楊文義提醒,消化道異物為內鏡中心常見急診情況,尤其是魚刺、棗核、骨頭、金屬物品等尖銳的物體,隨時可能引起消化道大出血、穿孔和嚴重感染,應及時前往醫院就診,在專業醫生的操作下進行急診內鏡消化道異物取出術,切勿擅自操作或延誤就診而發生危及生命的后果。